glow(keeno)演奏技術解説第7回目です。

さて、前回に続いてテンポキープの話です。

POPなジャンルではいくつかの理由でテンポキープすることは重要とされています。まずは、ノリの問題ですね。

うん、テンポ揺れたらやっぱり乗れないよね。速い曲では致命的なことです。

そしてもう一つは音源の再利用のためという理由があります。これは本来の音楽表現とは関係のない話なのですがテンポシーケンスを機械的にそろえておくと違う場面でも再利用しやすいという理由です。

私はめったにテンポキープのためにクリックを使いませんが、過去に弾いたやつでは、これなんかはイヤモニにクリック流してそろえています。

「キラメキラリ」演奏 : 私

これは元曲を使って作られた、「しーなP」の名作MADに合わせる為にクリックを使っています。さすがにクリックなしでは合わせるのは無理ですね。そのほかでは歌伴奏の動画とかなど合わせる必要のあるものでは使っています。

むか~し入れた曲なんですが、サーバーが飛んだときデータなくしたと諦めていた曲なのですが、なんと宅の愚兄が「もしかしたらデータあるかも」「イヤ、当時あずさのMAD作ろうと思ってバックアップとっといたのよ」とのこと。 よもや! さて、とは言っても古い録音録画なのですべてのテイクが残っているわけではありませんでした。全部で四つに分割して録画録音していたのですが、始めの40秒ほどの映像がどのテイクなのかわからず、無理やりつなげた感が満載ですがゴメンね。

なかなか便利なクリックですが、演奏表現において、しばし足を引っ張ります。どういうことかというと、もちろんクリックに演奏が縛られてしまう弊害があるということです。

たとえばこれ

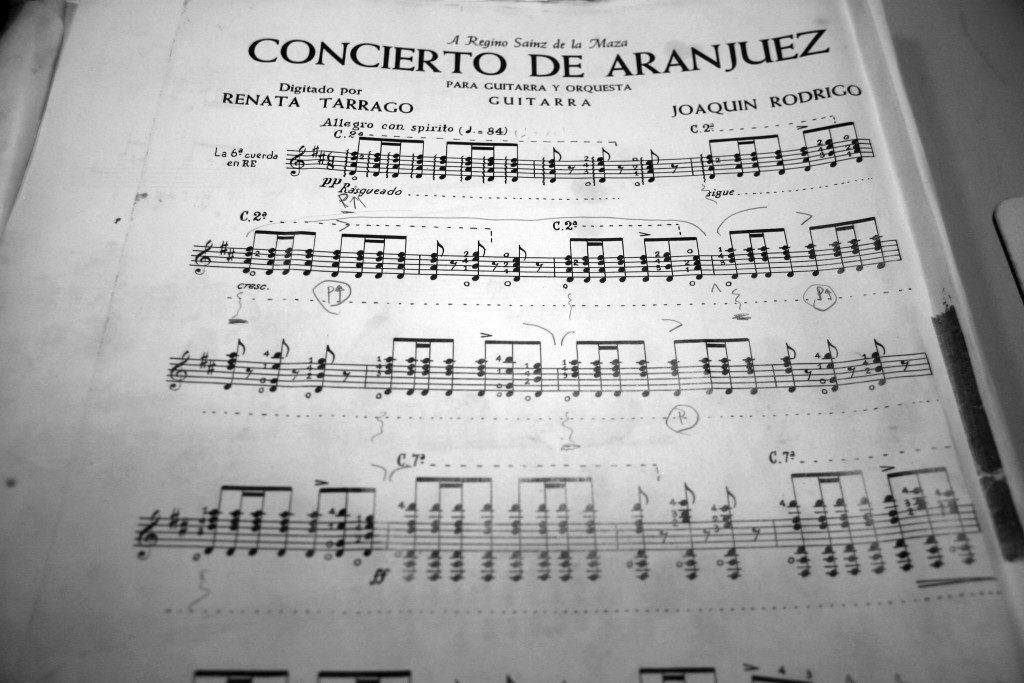

「アランフェス協奏曲第1楽章」の冒頭 楽譜

これはオーケストラの弦の全音符で18小節流してるだけで、後はギターのカッティングのみという長すぎるソロのため、クリックがなければ弾けません。もちろん生で指揮者がいれば何の問題もないのですが、それは無理なのでDTMとかで作ったカラオケで弾くのですが、これがいけません。

この曲はロドリーゴがフラメンコをモチーフにギター協奏曲として作曲したもので、フラメンコのリズムとタイム感を再現しないといけません。

楽譜はごらんのとおり6/8拍子で書かれていますが、これはそんな簡単なリズムではありません。まず3小節でひとつのリズムになっています。そして、6小節でひとつのモティーフです。本来この複雑なリズムをきちんと複合拍子の譜割りでロドリーゴは書くべきであったのですが、それはそれでフラメンコとしては正確な記載とはならないので無意味とロドリーゴは考え、シンプルに6/8拍子で書いたのでしょうか。

そのほかにこの曲、3小節目が少しつまり気味で4小節めが突込み気味なのです。また、だんだん盛り上がっていくところでわずかにスピードを上げることもしています。

「アランフェス協奏曲第一楽章」の冒頭 演奏 : マヌエル・バルエコ

上記はサンプルとして引用したマヌエル・バルエコの演奏ですが、リズム感、推進力とともに素晴らしいですね。

で、クリックに振り回されたポンコツな私の演奏。

「アランフェス協奏曲第1楽章」の冒頭 演奏 : 私

これはひどい。小節の頭にクリックを入れているのですが、メトロノームどおりなので「うっっ」となってぐだぐだになってます。録音自体も古く、確かクリックを使うのも初めてで、弾けていませんねぇ。

ホントひどい演奏ですね。

あんまりなんで第2楽章から、出だしだけクリックの演奏

「アランフェス協奏曲第2楽章」の冒頭 演奏 : 私

第一楽章はクリックをヘッドホンで聞きながら演奏したので余計難しくなってました。この第2楽章は後ろからスピーカーでオケを鳴らしながらまとめて録音したもので、よりライブに近くやり易かったですね。

しかし、クリックがないだけで・・・同じ人が弾いてるとは思えませんね。

いろいろと書きましたが、つまり上記のような複雑なノリの曲は、単なるクリックではあわせることが困難となるということです。まあそれらを加味してDTMを作れば良いのですが、なかなかそこまでは出来ません。

本質的な意味で音楽的なテンポ、リズムの表現は一定ではありません。常にゆれています。よって優れているDTMはそこまで作りこまれています。しかし普通はなかなかそこまではね・・・・。

というわけで、クリックは便利なのですが、曲によっては使いどころが難しいというお話でした。

ああ。。。今回も曲解説までいけなかったよ。