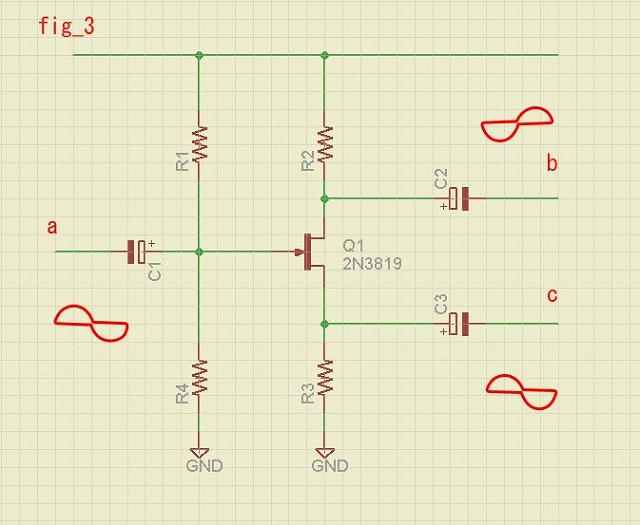

前回少し触れた「これはアレができるんじゃね」を説明するための回路図です。

これは「二相信号発生回路」といいまして。

fig_3のaから入った信号がbとcへ出てくるのですが、その際bの信号は位相が180度変化した信号が出てくる回路のことなのですね。

そう、このbとcの信号はいわゆるバランス信号の「HOT」と「COLD」となる訳なんですよ。

さあ、ここで「HOT」と「COLD」バランス伝送についておさらいです。

fig_3

の各 a b c に描いてある変な記号、コレは音の波形の電圧と時間の変化のモデルなのです。ちなみに波形は正弦波(sin波)と呼ばれるもので、音の

性質としては基本になる性質を持つ信号です。で、この波形(物理)の説明から始めなきゃなんないなると、メッチャ大変なので皆さん理解している前提で話を

進めます。

b と c の波形ですが上下対称になっています。バランス伝送は何で上下対称の信号を長距離伝送では使うんかなぁ。そうすっとなんかいい事あるんか?という事ですね。

端的に結論を言いますと「この信号路にノイズが飛び込んでも、受け側がそのノイズをなかったことに出来る」です。

魔法使いですね。クラスチェンジですかね。

いえ、そうでは有りません。偉大なる先人たちの知恵の結晶なのですよコレは。私もこの仕組みを知ったとき感動しました。目からうこが落ちるとか、コロンブスの卵とかそんな感じです。

では、どうやってソイツを実現しているのでしょうか。

少

し伝送中のケーブルの脳内シュミレーションして見ましょう。たとえば二本あるケーブルに単発のノイズ、そうサージノイズのようなものが飛び込んだとしま

す。それは波形的には両方プラスへ振られた相似形波形の山を作る物となるはずです。通常十分にHOTとCOLDは密接した場所にあるので(普通はツイスト

にねじられグランドで被覆されている)まったく同じ形となるはずです。

とするとバランス伝送のお約束、180度位相の違う信号とは逆の結果が信号線へ混入することとなります。ということは、位相が逆なら通して、位相が同じなら通さない仕組みを受け側が取れば、ノイズが混入しても取り除くことが出来るでは有りませんか。

な

んと、昔の人はすごいことを考えたものですね。で具体的には、古くはトランスがその役目を担っておりました。技術的には古くから実現していたのです、とい

うか今でも優秀なトランス(ルンダールとかジェンセンとか)はまったく性能的には侮れません、というより半導体使うよりオーディオ帯域では優れています。

じゃなんで使われなくなったかというと、コストですよコスト。優秀な良いトランスはめちゃめちゃ高いんですよ。ふぅ・・・。

そして、オペアンプや計装アンプ、トランスのこの性能を表す指標が CMRR (Common Mode Rejection Ratio). 同相信号除去比 と呼ばれており、高いほどノイズを取り除く能力が優秀ということなんですね。

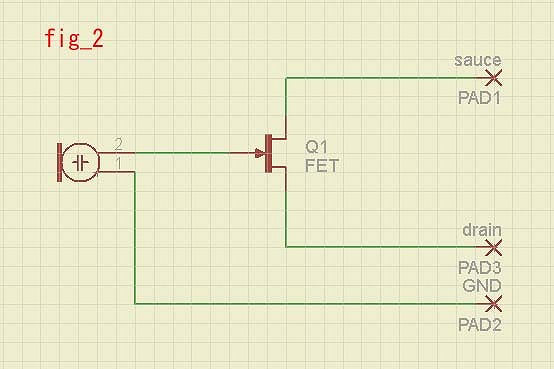

さてと、ここまでくれば前回触れていたアレが使えるとは、マイクカプセルから直接バランス信号が取り出せるかも?ということだったのですね。

おぉ~~~ホントに出来るのか?

はい、コレが回路図です。

ホント出来ました。